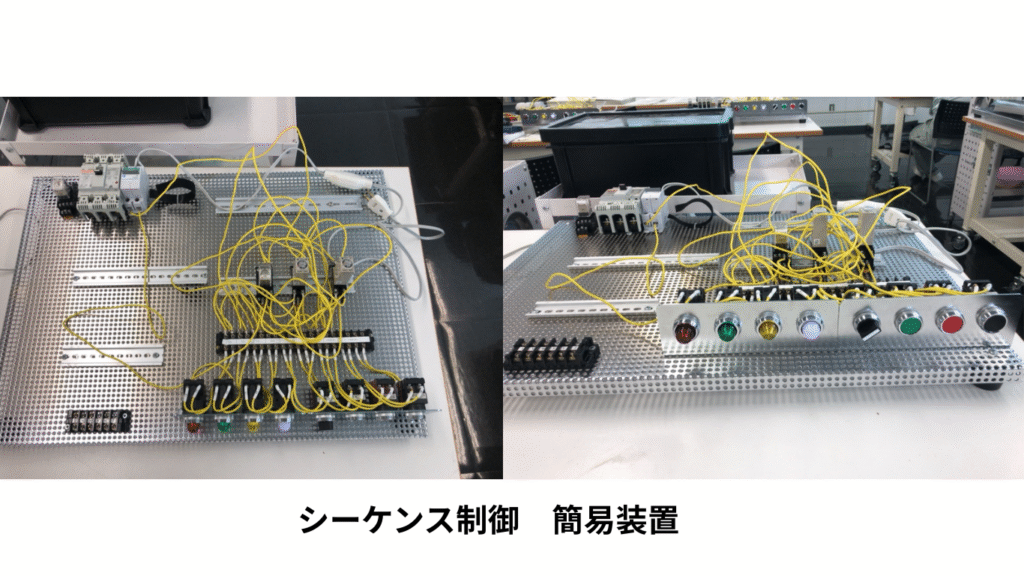

私が通っている**職業訓練校「電気設備技術科」**では、9月からシーケンス制御の実習が始まりました。

シーケンス制御は、電気設備や自動化機械を動かすうえで欠かせない基礎技術です。普段目にするエレベーターや自動販売機、工場の生産ラインなども、この制御技術によって動いています。

未経験の私にとっては、専門用語が多く最初はとっつきにくい分野ですが、実際に手を動かして配線することで少しずつ理解が深まっていきました。ここでは、その実習内容や感想を記録としてまとめてみます。

1. シーケンス制御とは?

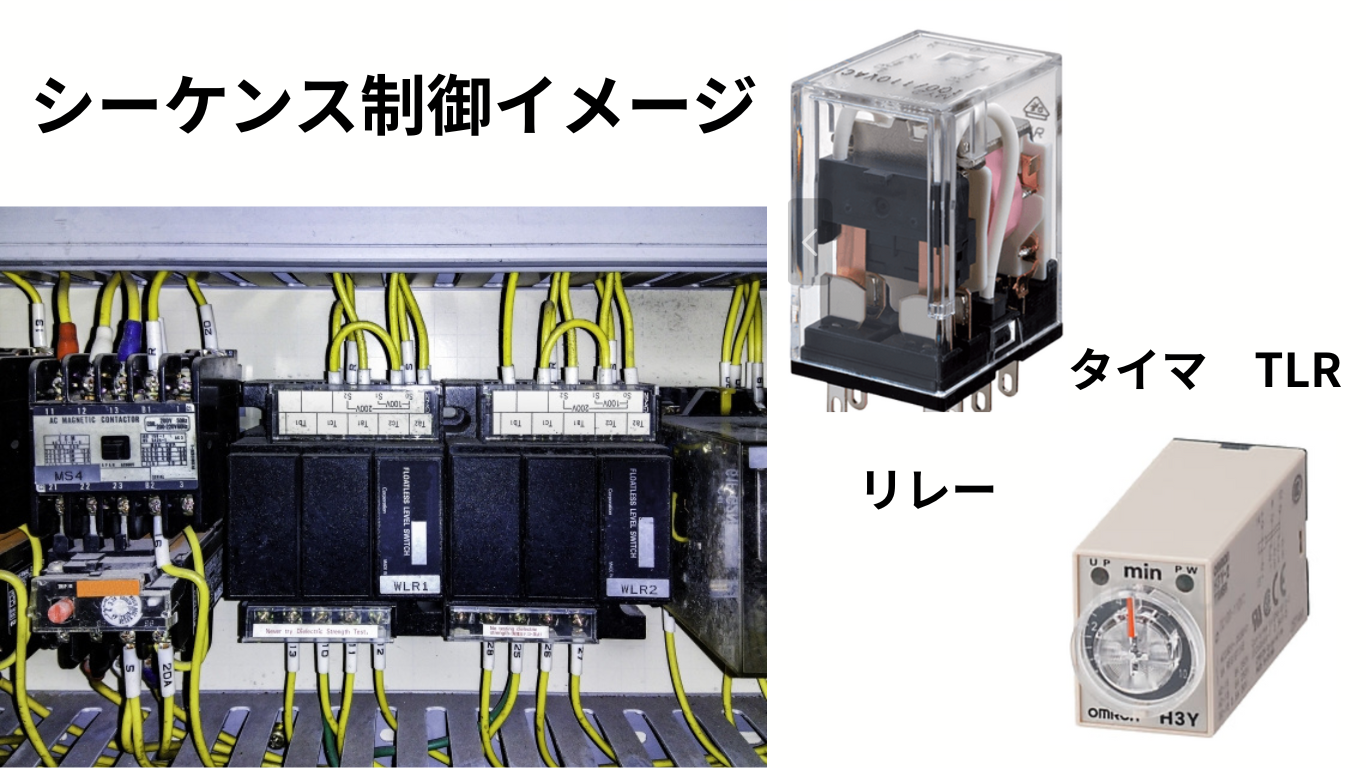

シーケンス制御とは、リレー回路を組み合わせて機械や装置の動作を順序立てて制御する技術です。

リレー(継電器)は電気のスイッチのような役割を果たし、電流のON/OFFを切り替えることで、回路全体をコントロールできます。これを組み合わせることで、単純な動作から複雑な制御まで実現できるのがシーケンス制御の特徴です。

今回の実習では、まず基本的な回路構成から始め、少しずつ応用的な制御回路に挑戦していきました。

2. 実習で使用したもの

シーケンス制御の実習で扱った主な機材は以下の通りです。

- リレー

- タイマ(限時継電器)

- 導線ケーブル

- 圧着工具(ハンドル、ラチェット、圧着ヘッドなど)

特に重要なのはケーブル加工。実際の作業では、電線を正しく加工して端子に接続することが欠かせません。今回行った手順は以下の流れです。

- 電線と端子(スリーブ)の準備

- 電線の切断と被覆むき

- 圧着工具の準備(安全確認を含む)

- 端子を圧着工具にセットして固定

この工程は一見地味に見えますが、配線の信頼性や安全性を確保するためにとても大切な基礎作業です。現場でも必ず求められるスキルなので、繰り返し練習して体で覚えていく必要があります。

3. シーケンス制御の基本回路

実習では、まず基本回路から学び始めました。代表的な回路は以下の通りです。

- ON・OFF回路

- AND回路(論理積回路)

- OR回路(論理和回路)

- NAND回路(論理積否回路)

- NOR回路(論理和否定回路)

- 一致回路・不一致回路

- 自己保持回路

- インターロック(鎖錠)回路

- 順次始動(ORDER START)回路

- 一定時間だけ動作する回路

- 遅延動作回路(オンディレイ・オフディレイ)

- フリッカー回路

これらを簡易的な制御盤に配線していきます。最初はケーブルの本数も少なく、番号や矢印で配線の流れが示されているので比較的理解しやすいです。

しかし、実際の現場では使用本数が100本以上に及ぶことも珍しくなく、回路図を見ながらでないと正しく作業できません。配線が複雑になればなるほど、基礎の理解が重要だと感じました。

4. 回路図作成から配線・動作確認へ

基本回路を一通り経験すると、次は回路図の作成から配線、動作確認を行います。

自分で考えた回路を実際に配線し、先生と一緒に動作を確認するのですが、ここは経験の差が大きく出る場面です。経験者であれば「こういう動作をさせたいから、この回路にすればいい」と直感的に理解できますが、未経験者にとっては試行錯誤の連続です。

動作確認にあまり時間が割かれないため、すぐに理解できるわけではありません。それでも繰り返し取り組むことで少しずつ理解が進んでいきます。

5. まとめ・全体の印象

今回のシーケンス制御実習を通じて感じたことは、学びのペースがゆっくりであることです。1日あたりの進捗は決して早くありませんが、その分しっかりと手を動かしながら練習できます。

未経験者にとっては専門的な内容で難しく感じる部分も多いですが、クラスメイト同士で助け合いながら取り組めるので安心感があります。また、第二種電気工事士の試験を受ける人も多いため、授業後には自由参加の補習が用意されているのも大きな魅力です。

職業訓練の良いところは、単なる座学ではなく実習を通して体験的に学べること。今回のシーケンス制御も、最初は未知の世界でしたが、実際に配線作業を繰り返すことで少しずつ理解できるようになりました。

これから先、もっと複雑な回路や実践的な制御盤に挑戦することになると思いますが、基礎を大事にしながら一歩ずつ成長していきたいと思います。

👉 以上が、9月二週目のシーケンス制御実習の体験記でした。

コメント